清末以来的上海西餐和西餐厅是个有趣的题目,虽然关注度并不低,但大多集中在早期的礼查饭店、一品香时期或者1940年代后期,对于其间各种变化少有提及,难免有点可惜。比如二三十年代上海曾经出现过一家西餐厅,前后开了近二十年,有七八年的时间被公认为上海最好的西餐厅。1937年以后这家店结束了营业,现在只有店名和照片偶尔会在讨论上海西餐的文章中出现。这家餐馆的名字叫Marcel,中文名“麦瑞饭店”,一度是上海最著名、最受推崇的法式西餐厅,而且即使在结束营业之后,麦瑞的影响仍继续存在,对三四十年代的上海西餐发展影响深远。

1920年代的顶级咖啡馆

在成为西餐厅之前,麦瑞曾经是上海赫赫有名的顶级咖啡馆,最初开店的时候,它是一家小小的法式点心店。

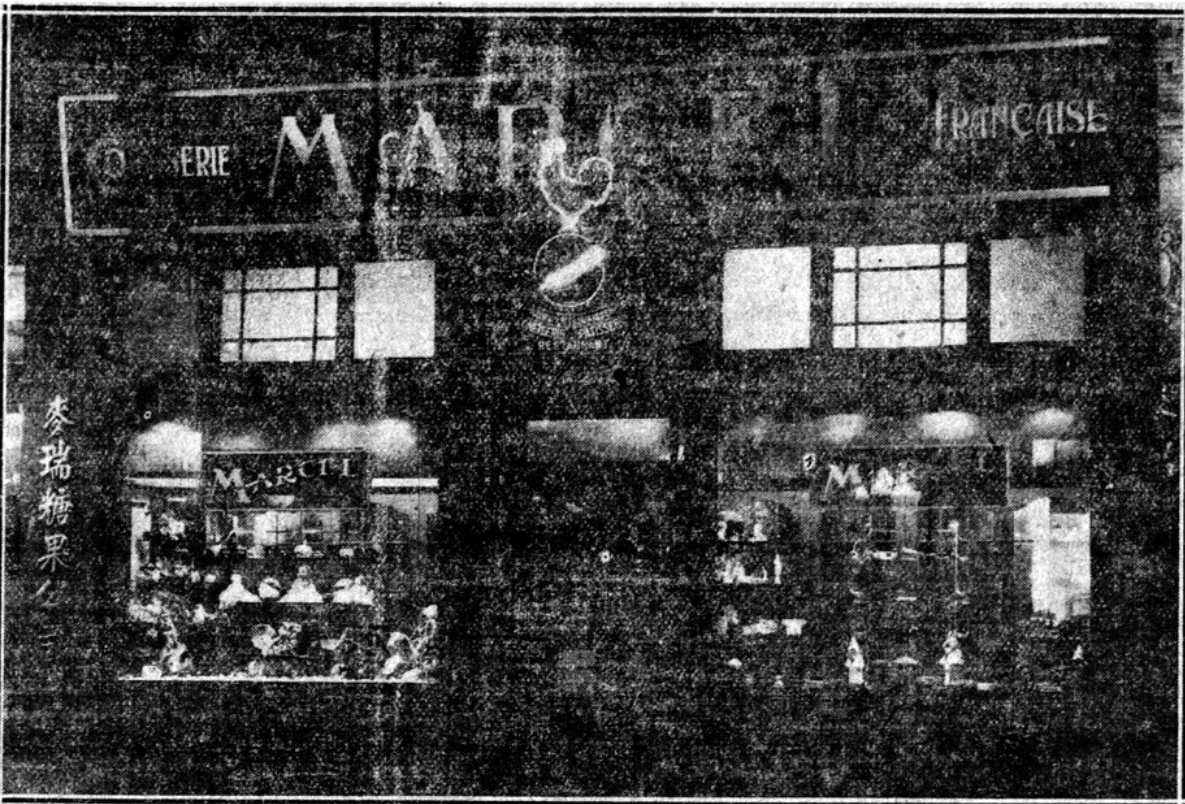

1918年,麦瑞洋行在《新闻报》上刊登广告,这可能是关于麦瑞最早的商业信息。1919年,《字林西报行名录》第一次著录了经营法式糕点糖果的店铺Marcel,中文名“麦瑞”,地址在四川路243/4号,创始人和店主是Marcel Garnier,店铺就直接取自他的名字。麦瑞号称“由巴黎分此,精制法京各种著名蛋糕饼干及糖果朱古力”,不无广告的成分。综合后来的各种信息,店主是法国人,曾经在巴黎、君士坦丁堡和莫斯科生活过,1917年从莫斯科来到上海,不久开了这家店。我推测他可能原先在莫斯科就是经营糕点店的,十月革命后逃离俄国。他在西点行业经验丰富,最初选择的店址在四川路上,和这一时期的类似店铺差不多,主要也是为外侨服务的。

麦瑞的发展相当顺利,最初店铺在楼上制作巧克力和糕点,楼下设有茶室,以灰色和白色作为装饰主调。不久营业扩大,店主将相邻的门面并入,在原先的店铺边上扩建开出新的茶室Marcel Tea Room。另外还从法国聘请了制作点心糖果的师傅加入。短短一两年间,麦瑞在上海侨民中就有了很好的口碑,无论是店里的点心、巧克力,还是楼下的茶室,都大受欢迎。

店里的点心糖果除了美味之外,品种也很多,还经常推出新品,比如外面有新鲜奶油的巧克力甜点、焦糖黄油软糖等等。麦瑞最突出的是讲究的橱窗展示,1922年麦瑞雇人扮成小丑在橱窗里走动说话喝酒,吸引了大批顾客围观,一度造成附近交通拥堵。橱窗中经常陈列各种用糖果和巧克力制作的动物和人物,甚至会根据电影中的场景做出布置。

差不多同一时期,一些有过在欧洲留学或生活经历的中国人回到上海后也渐渐爱上了这样的场所。当时这些以提供饮品西点和冰淇淋为主的店铺被统称为咖啡馆,麦瑞虽然从开业之初就一直是家“茶室”,也同样被称为咖啡馆。到1920年代中期以后,四川路上的麦瑞和百老汇路(今大名路)上的飞达一样都已经跻身上海最贵最好的咖啡店之列。热爱咖啡馆的张若谷称之为“上海最贵族的Marcel与Federal二家”。

1924年的圣诞,店主小女儿请朋友们到麦瑞举办茶会,从图中看茶室的面积还是相当开阔的

这一时期的麦瑞唯一的麻烦大概是火灾,1923年9月和1925年9月店铺楼上储藏室都起了火,不过不算严重,火势很快被扑灭。这是因为四川路上房屋的先天不足,还是麦瑞内部管理不善,就不得而知了。1926年春天,店主Marcel Garnier卖掉麦瑞咖啡馆回了法国。《字林西报》刊登了这则消息,报道说他希望一年以后回到上海来,在中区开一家供应法餐的小饭店。不过从后来的情形看,这似乎只是个梦想,他没有再回到上海。

上海最好的西餐厅

Marcel Garnier创办了这家用他名字命名的咖啡馆,易主之后保留了原来的店名,买下麦瑞的新店主叫Hossenloff,后来的译名称他为奥桑罗泼,简称奥桑。

1927年1月,麦瑞再次发生火灾。这次就严重得多了,可能是因为火灾的影响,当然更重要的还是上海城市的发展,1920年代后期西区日渐繁荣,不少店铺开始向西迁移。比如飞达就在今人民广场一带开了分店,之后更向西搬到南京西路陕西北路口。麦瑞也作出了类似的改变。奥桑接手以后,麦瑞一年之内开出两家分店:一家在南京路靠近江西路口,主要供应法式西餐,也就是后来著名的麦瑞饭店;另一家开在霞飞路圣母院路口(今淮海中路瑞金一路),是家咖啡馆;原先的四川路老店渐渐改成工场,继续生产已经相当有名的西点、巧克力和糖果。

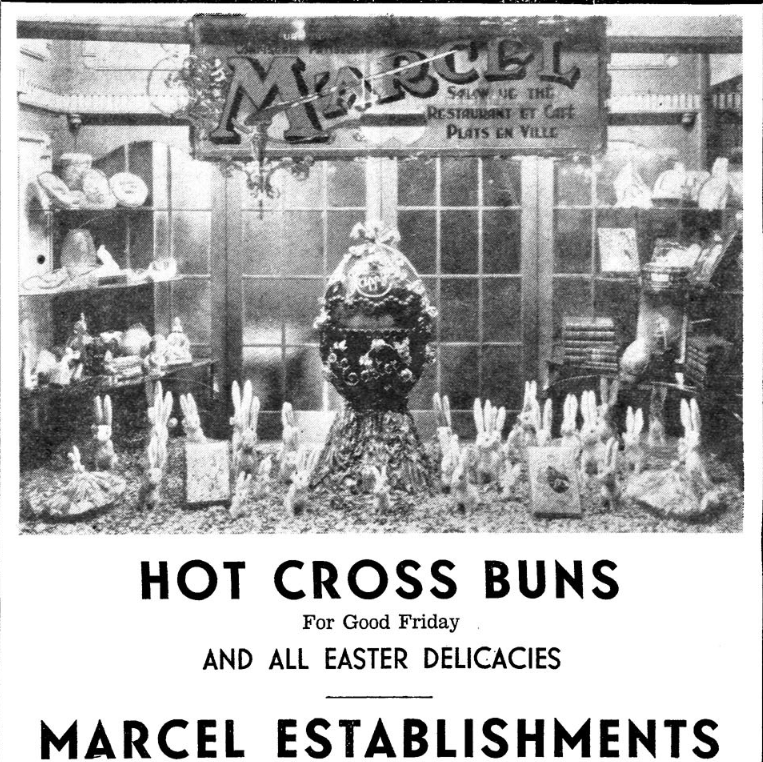

奥桑在买下麦瑞之前,曾经在印度和澳大利亚管理过饭店,同样富有经验。1928年夏,奥桑借着去欧洲的假期,在英国购买了制作饼干的新型机器,在法国巴黎请了三个最好的糕点师。同时,麦瑞开始在中文报纸上发布广告,从糖果点心到西餐都大加宣传,一再突出本店材料丰富卫生。1929年4月复活节将近,麦瑞如常出售“外国清明蛋”(当时将复活节称为外国清明节),并宣布其中一只内有价值不菲的钻戒,以此作为招徕。

不过与创始人Marcel Garnier 将经营重点放在糕点糖果上不一样,奥桑的热情更多集中在法式餐厅上,也就是南京路江西路口的麦瑞饭店,或者称为南京路麦瑞。

1940年左右的南京路江西路口,当时麦瑞饭店已经关闭,位置就在198号,当时上海电气公司(今电力大楼)对面

1931年圣诞前的南京路麦瑞门口

傅彦长和张若谷一样,大概都可以算是当时上海最热爱泡咖啡馆的文人,他每次去飞达和麦瑞(他坚持写作“马赛儿”)都是为了喝咖啡吃点心,但是到了1929年5月,他也开始尝试西餐了:

午餐在马赛儿吃,张若谷同往。有胡椒瓶,转其下〔上〕,则底下有粒屑出矣;未转动时,瓶中胡椒每粒皆有豆大。又有一粒粒之红物(颇似石榴),食之乃鱼子也,极不好吃。马赛儿午餐尚属第一次焉。——《傅彦长日记》1929年5月10日

作为麦瑞的忠实顾客,他的外餐经历也跟上了店里的新变化。从这个时候开始,麦瑞可以算进入了它的巅峰期。其间到过麦瑞饭店用餐的名人不少,很多文学作品也不时提到这家餐厅,麦瑞作为一家西餐厅在人们眼中的形象相当一致,这就很有意思了。

比如范烟桥1932年在《申报》连载小说,极力写南京政府中的部员们饱食终日的优裕生活,其中之一就是大家聚餐时讨论“麦塞而的西菜”和乐乡饭店哪家好。这样写的历史背景是当时他们经常到上海过周末。乐乡是九江路上的一家美式西餐厅,1930年代前期同样极受欢迎。

施蛰存1933年的短篇小说《散步》,写青年绅士跟倾慕的女子谈话,对方问起去什么地方吃晚饭呢?他回答道:“随便你,什么地方都可以,伟达饭店,麦瑞饭店……”伟达饭店是当年刚刚建成的“高尚旅馆”,底层是中西兼备的餐室,不过也以法式餐点作为招徕。

俞平伯1933年9月从北京南下游玩,到上海时正遇上大风大雨,第二天雨稍停外出,除了惯例的探访亲友,就是被请到新开不久的大光明看电影,到麦瑞用晚餐。

1935年6月,陈学昭在巴黎拿到博士学位后结了婚,和丈夫何穆一起回国,26日中午就在麦瑞宴请鲁迅夫妇等11人。茅盾在小说里嘲讽抗战前上海的时髦男女:

他们每天排定了课程似的要周游几家有名的电影院,跳舞场,要到麦瑞去吃午饭,沙利文去用“午后茶”,也要到蜀腴之类忽然脍炙人口的餐馆去吃夜饭。——《第一阶段的故事》

小说写于1938年,时代背景则是抗战前的初夏,时间上略有点小瑕疵,不过意思是很明显的。麦瑞和沙利文在1930年代后期都是流行了很多年的时髦西餐厅/咖啡馆,蜀腴则于1937年元旦才开业,很快就成为当红川菜馆。

上述这些提到麦瑞的作者语气立场各异,却从不同角度肯定了麦瑞在1930年代上海西餐厅中的地位。

至于麦瑞的菜式,我没有看到具体描述,借用稍后一些的资料(1939),最有名的几种大概是腓利牛排、法国猪扒和咖喱鸡饭。不但是麦瑞的招牌菜,而且对三四十年代的上海西餐也产生了不小的影响。战前上海物价相对平稳,麦瑞的日常价格大约是午餐每客1.5元,晚餐2元(1930年代中以后略有上涨)。和飞达价格一致,在当时是比较昂贵的餐厅。圣诞和新年时麦瑞的价格还要翻上几倍。

麦瑞在很短的时间内从一家咖啡馆变成众口称誉的著名西餐厅,水准还一直稳定,经营者必然有过人之处。奥桑是个喜欢事必躬亲的经理,交际手腕过人。他常年住在店铺楼上,营业时间内永远在店里招待客人。其实南京路麦瑞的面积并不很大,座位紧凑,客满时差不多有百来人。但只要客人进门,奥桑从引导、安排座位,到天南海北的攀谈,他有本事让每个人觉得宾至如归。奥桑当时年纪已经不小,形象庄严,风度诙谐,当时的顾客们很喜欢他的长相,认为和英王乔治五世相仿。

1935年前后的L. R. Hossenlopp

除了法式西餐,麦瑞的西点和糖果也始终是招牌产品。两家分店也都延续了之前老店精美的橱窗,多年后还有人清楚地记得“法国大司务的花式大蛋糕,是南京路所有橱窗最美丽的陈列品”。

1936年复活节前的麦瑞橱窗

1934年四川路工场中的陈列品,由工场经理J. M. Lubeck制作

至于霞飞路麦瑞,一直是家咖啡馆,也像这一区域的大多数咖啡馆一样,门面不大,起初开在马思南路(今思南路)对面的680号,1933年下半年搬到更西面一点圣母院路口(今瑞金一路口)的758号,也就是新建成不久的爱司公寓沿街商铺的转角处。

1940年街道图中的霞飞路758号,原霞飞路麦瑞地址

1927年初的爱司公寓,当时麦瑞还没有霞飞路分店,但到了1933年,分店位置就在转角处

麦瑞咖啡馆的室内也像南京路餐厅一样富丽堂皇,“像是宫殿一样”。夏天的时候,麦瑞有一种很受欢迎的三色冰淇淋,三种颜色三种味道,食客会拿来和飞达的桃子冰淇淋相比。

奥桑年纪渐长,1934年,因为店里处理一条大鱼的时候不小心划伤了他的腿,发展成严重感染和休克,被紧急送往宏恩医院治疗。最后虽然保住了性命,却截肢失去了一条腿。

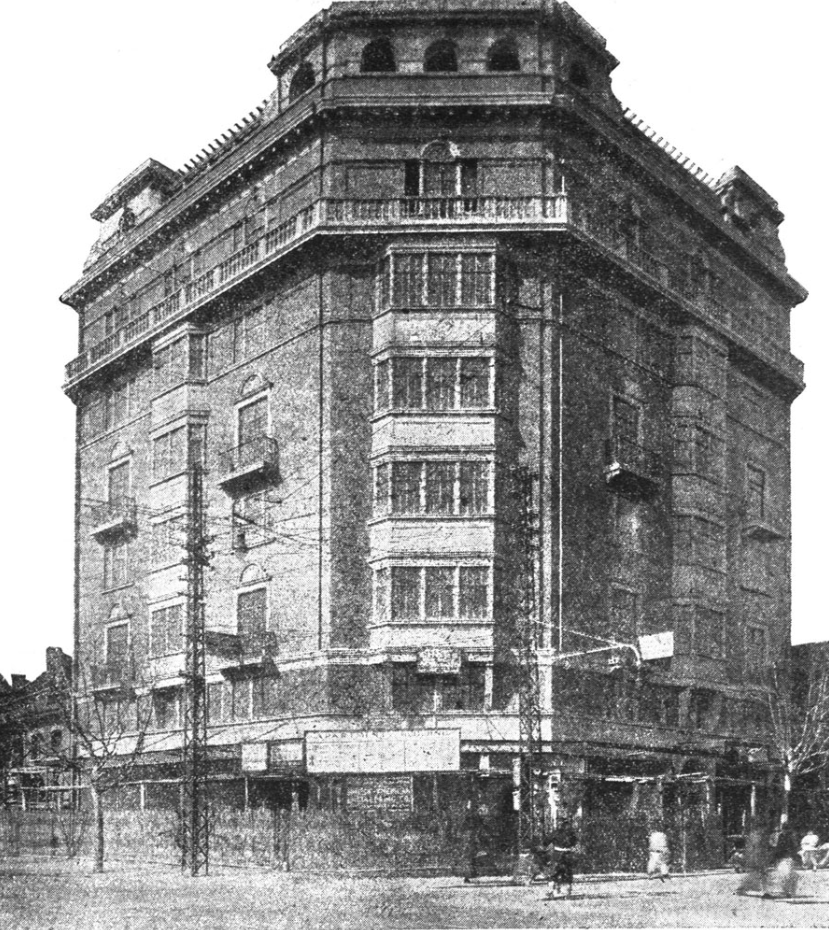

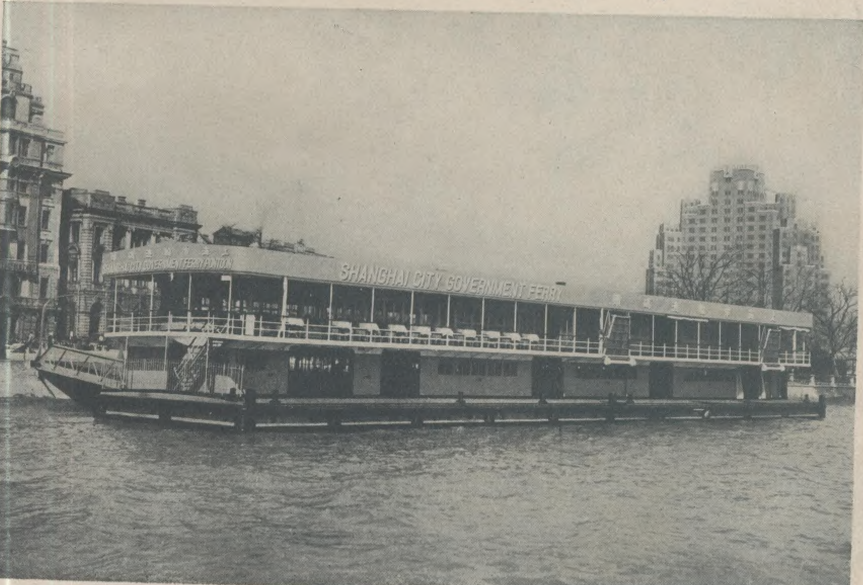

差不多就在奥桑住院期间,麦瑞遇到了开业以来最严重的问题。上海市政府1934年在北京路外滩建造了一座双层码头,同时在浮动码头上开设水上饭店:

专售最上等西菜,供给高尚仕女宴客之用,……取费低廉,管理严格,内部装潢……庄严不俗,富而不奢,餐室四周,均系钢窗,冬有暖气,夏有冷气,四面风景绝佳……实为海上各饭店所不及。——《上海商报》1935年1月12日

水上饭店及内景

这是一件创举,在热爱新奇的上海社会立刻引起了热烈的回应。1935年3月中旬水上饭店开业,广告打出了“专售法式西菜”的宣传。所谓的“法式西菜”其实就是指源自麦瑞的菜式和点心,饭店将麦瑞的不少员工都挖了过来,比如负责店面管理的姚国梁就是原先南京路麦瑞的头号侍者,主厨和做点心糖果的师傅也同样如此。菜式和麦瑞饭店如出一辙,价格比麦瑞稍低一点,午餐1.5元外加赠送果盘,晚餐2元,市府人员还可以打9折。饭店面对黄浦江,在浮码头用餐新奇有趣,餐点又是麦瑞同款,所以水上饭店一下子就红了起来,当时的食客称为“中国马赛尔”。

奥桑截肢以后依然全力经营饭店,但已经不能像之前一样亲自为客人引座攀谈。水上饭店挖走一批得力的员工,自然也抢走了不少生意。1930年代后期,上海饭店的硬件设备开始更新,最明显的就是冷气和暖气设备。水上饭店的宣传重点之一就是冷气。麦瑞作为老牌餐厅,依然沿袭以往那种夏天在店堂中放置大量冰块的降温方式,相形之下有些顾客就觉得环境过时了。另外霞飞路麦瑞也是名店,不过当时这一区域大多是俄国人开的咖啡馆,走价廉物美的路线,麦瑞这种老派的昂贵咖啡馆设在这里似乎也不太有利。

直到1937年初,至少从日常营业上还看不出麦瑞的窘境,还是极有号召力的高级西菜馆,每天顾客盈门,实际上麦瑞已经受到了不小的影响。当年1月,左支右绌的奥桑不得已向法租界当局申请破产清算。消息传出,熟悉的食客大为惋惜。4月饭店和茶室、工场相继拍卖,不过店面的营业还维持了一段时间。夏天以后因为战事的影响,上海市面进一步收缩,麦瑞从此消失。

“麦瑞”的余响和“圣厨”神话

1937年以后麦瑞饭店的营业结束了,但“麦瑞”在上海西菜业中依然是如雷贯耳的名字,余响不绝。之后的西餐厅只要抬出这块招牌,等于表示餐馆正宗、有来历,而且隐含着一种正在经营上海第一流西餐的味道。上文提到的水上饭店就是一例,除此以外,最明显的例子是新都饭店。

新都的前身是新新百货公司经营的屋顶花园和游乐场。1939年,公司将六楼和七楼重新扩建装修,定名新都饭店。六楼是中餐厅、茶室和舞厅,还有一间独一无二的玻璃电台。七楼是西菜部,供应法餐。

奥桑在麦瑞清盘后一度和妻子离开上海去了法国,打算从此退休。但之后不久他又回到上海,受聘于新都,主理七楼西菜部。

这件事当然也是新都饭店大力宣传的重点。7月开业,9月起就有关于奥桑的访问记在《大美晚报》《奋报》《力报》《摩登半月刊》上陆续登出。报道大多追溯了奥桑的前半生,说他少年时期在巴黎以一道腓利牛排得到政治家赏识而崭露头角,经历传奇,一生见过三万六千人,被誉为“世界齿舌情人”,记者们因此称他为“圣厨奥桑”。多年后,曾在上海做过记者的张冰独自述就是他为奥桑写了介绍文章,从此新都饭店的西菜部门庭若市。不过也像绝大多数的回忆一样,自述错误百出,法国人奥桑罗泼变成意大利人罗伯特,新都饭店西菜部也成了他的餐馆。时隔多年的回忆自然不必苛求,1939年的介绍文章里确实出现过张冰独的名字(时间较晚),文章彼此大同小异,最早一篇的作者署名“问津”,“圣厨”和“齿舌情人”的说法应该都是从这篇文章开始的。当时对新都的西餐生意大有助益,“圣厨”的名声也随之广为流传,影响所及,直到今天凡是谈及1939年以后的新都饭店西菜部,必然会提到奥桑的名字以及报道中他的生平经历。

但是,这样的“圣厨”奥桑,和1926年春天接手麦瑞咖啡馆的那个奥桑,看起来差别有点大。

最初《字林西报》提到他的时候,只说他到上海之前曾经在澳大利亚和印度管理过饭店。那时候他还叫L. R. Hossenloff,直到1931年7月,他的姓氏忽然改作Hossenlopp(即后来说的奥桑罗泼)。这应该不是之前几年的报纸都写错了,而是他改了姓氏。这种事在民国上海的侨民中并不少见。1928年时他妻子去世,1933年他又结了婚。奥桑热心公共事业,经常投书报纸发表意见。1935年还曾经积极参加过工部局董事竞选,他似乎是参选的第一位法国人。这也是他参与社会活动最为积极的时期。参选时他写文章自述到上海已经九年。

奥桑一手成就了作为顶级西餐厅的麦瑞饭店,随着麦瑞进入巅峰期,作为老板和经理的奥桑也逐渐为人所知。而在他健康出现问题之后,麦瑞也开始渐渐走向衰落。很大程度上奥桑确实等同于麦瑞饭店。但有意思的是在麦瑞时期,奥桑的角色始终是善于经营的管理者,从来也没人提到过他的“大厨”身份。

到了新都饭店时期,奥桑的故事陡然丰富起来,其中从麦瑞延续到新都的那几道招牌菜自然是真的,除此以外,他在国外的传奇,以往的事业和爱情经历,他到上海的时间,甚至他的年纪,都变得扑朔迷离。“圣厨”神话从此出现。

其实近代以来的著名餐厅,经常会在某个时期出现带有传奇色彩的故事,故事大多是靠不住的,生命力却非常长久,也往往成为传播重要的一环。就像圣厨的故事多半是记者和奥桑共同创作出来的。渐渐的麦瑞的盛衰变化湮没不彰,圣厨神话大概还是可以流传下去。

1939年以后,奥桑年迈残疾,虽然还是每天出现在新都七楼,但恐怕起到主要作用的是同样来自麦瑞的另一位年轻些的主厨,奥桑更像是一块招牌。1941年夏天,新都六楼大火,不久整修重开。奥桑1942年去世。1937年以后大家已经无法分辨麦瑞前后两任老板,也不知道西餐厅麦瑞和老板麦瑞完全不是一回事,但即使麦瑞只剩下了一个意义不明的名字,偶然也还有余响。2006年,当年新新公司老板李承基在回忆新都七楼时仍相当自豪,说七楼万象厅如同世外桃源,“供应法国西菜,聘请法国名厨‘麦瑞’主理”。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号